编者按

本科教育教学审核评估启动以来,学校坚持“以评促建、以评促改、以评促管、以评促强”,各项工作取得了显著成效。为了展示深耕教育教学改革、全力推动学校内涵式发展的生动实践,学校特推出“办学特色与成效”系列专题,梳理学校办学特色,展示学校育人成果,以审核评估为新起点,全力推动学校教育教学工作和人才培养质量再上新台阶。

一、案例学校情况

威廉官网中国官方网站是河北省人民政府、沧州市人民政府共同管理的全日制普通本科学校,坐落于河北省东部渤海之滨、运河之畔的沧州市。学校始建于1958年,2010年升建为威廉官网中国官方网站, 2014年获得学士学位授予权,2018年通过教育部本科教学工作合格评估,2022 年被省人民政府学位委员会确定为硕士学位授予立项建设单位。

现有教职工1024人,副高及以上314人,硕士、博士学位798人。拥有国务院政府特殊津贴专家、省政府特殊津贴专家、河北省教学名师等一批优秀教师。现有17个院系,本科专业55个,其中师范类专业15个,在校生15688人。现有省级一流本科专业11个,国家一流本科课程2门、省精品在线开放课程2门、省级一流本科课程14门。建设河北省重点发展学科2个,建立省级科研平台18个,建有国家语言文字推广基地、沧州区域文化研究所等多个科研机构,承担国家社科基金项 5项、国家自然科学基金项目1项、国家艺术基金4项、省部级科研项目296项;学术论文被SCI、EI等重要检索期刊收录172篇,出版专著96部;授权专利160件;横向课题签约达210项。

二、案例简介及主要解决的教学问题

(一)案例简介

2017年,教育部印发《普通高等学校师范类专业认证实施办法(暂行)》,提出“全面保障和提升师范类专业人才培养质量,为培养造就党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍提供有力支撑”。2018年全国教育大会明确提出“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”是教育的首要问题。同时提出“教师是立教之本、兴教之源 ”。党的二十大提出“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”。地方师范院校作为区域基础教育师资培养的主要阵地,应深刻把握时代发展对于师范人才提出的新要求,努力成为区域师范教育的守望者、基础教育师资培养的担当者、深化教育教学改革的开拓者。在此背景下,威廉官网中国官方网站深入贯彻落实教育强国战略,立足地方师范人才培养,以课程为根基,强化理论认知,夯实职业素养;以实践为路径,依托真实场景,打造能力闭环;以文化为灵魂,创新育人载体,厚植家国情怀;以社会为平台,对接教育强国战略,锤炼综合能力。基于此,学校构建了“课程筑基-实践赋能-文化滋养-社会淬炼 ”的地方师范院校四维育人体系,大力践行教育家精神,课程建设、教师发展、学生培养、社会服务等方面成效显著,为地方高校落实立德树人根本任务提供可复制范例。

图 1 威廉官网中国官方网站“四维育人体系 ”框架图

成果紧密结合地方师范院校人才培养痛点,提出了一系列具体可行的解决方案,如“双百”工程、“三阶+四习”实践体系、 “七色场馆”文化育人品牌等,有效提升了师范生的职业素养、实践能力与社会责任感,为培养高素质专业化创新型教师队伍提供了实践路径。成果通过对接国家战略和服务地方基础教育,不仅为区域教育事业发展输送了大量优质师资,更推动了师范教育与社会需求的深度融合,为地方经济社会发展与国家战略实施提供了人才支撑。

(二)案例主要解决的教学问题

1.破解师范课程体系逻辑重构不足,“知浅悟浮”问题。课程内容与基础教育真实教学场景脱节,未从学生的学科、教育、数智、人文等素养出发设计课程体系。教育理论学习缺乏案例支撑及知识图谱辅助,导致学生基础理论认知不足,核心素养培育失衡。

2.破解岗位实践能力不足,“学用脱节”问题。实践教学未紧密对接中小学教师岗位的真实需求,缺乏对教学能力、班级指导、反思沟通等核心岗位能力的专项训练与递进式培养,导致学生毕业后难以快速适应教学岗位,需较长时间磨合才能胜任教学任务。

3.破解岗位认知模糊与职业精神碎片化,“零散乏力”问题。教学资源分散,未充分利用学校现有资源围绕理想信念、教育情怀、“一践行三学会”等核心育人目标构建递进式内容体系。学生对教师岗位认知模糊,对教师职业的价值内涵与精神内核内化不够,缺乏对新时代教师责任感与使命感的深刻认知,导致文化育人效果零散,无法形成持续、深刻的育人合力。

4.破解社会实践能力欠缺,“学难致用”问题。社会实践未与基础教育发展需求、社会现实问题深度结合,缺乏对学生调研分析、服务社会、团队协作等综合社会实践能力的系统培养,学生对教育领域的社会现状认知不足,导致教育实践效果欠佳,难以运用专业能力参与社会服务、回应社会需求。

三、案例解决教学问题的主要方法

成果针对以上四个问题,着力构建贯穿人才培养全过程、融合教育教学全环节的师范生人才培养体系。

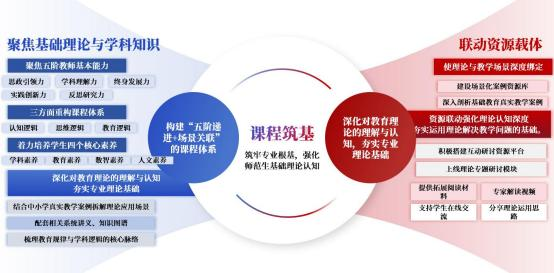

(一)课程筑基:筑牢专业根基,强化师范生基础理论认知

1.聚焦基础理论与学科知识,构建“五阶递进+场景关联”的课程体系。聚焦思政引领力、学科理解力、实践创新力、反思研究力、终身发展力五阶教师基本能力,从认知逻辑、思维逻辑和教育逻辑重构课程体系,着力培养学生的学科素养、教育素养、数智素养、人文素养。在教学中,结合中小学真实教学案例拆解理论应用场景,配套相关系统讲义、知识图谱等,梳理教育规律与学科逻辑的核心脉络,深化对教育理论的理解与认知,夯实专业理论基础。

2.联动资源载体,强化师范生理论认知与应用能力的支撑路径。建设场景化案例资源库,深入剖析基础教育真实教学案例,使理论与教学场景深度绑定。积极搭建互动研讨资源平台,上线理论专题研讨模块,提供拓展阅读材料、专家解读视频,并支持学生在线交流、分享理论运用思路,通过资源联动强化理论认知深度,夯实运用理论解决教学问题的基础。

图 2 “课程筑基 ”框架图

(二)实践赋能:打造“三阶+四习”师范生能力培养体系

学校针对传统师范教育岗位实践能力不足,“学用脱节”的痛点,设计“梯度化、职业化、时代化”的实践培养体系,实现师范生实践能力与职业素养的同步提升。

1.“三阶实践”纵向筑就能力进阶成长链。坚持实践取向和 需求导向,培养师范生的实践智慧,以“从观摩感知到独立胜任”为逻辑,按“基础认知-综合应用-创新拓展”三个梯度,构建层 层递进、环环相扣的实践能力成长链,实现从“准教师 ”到“ 能 教师 ”的蜕变。

2.“ 四习贯通”横向构建知识-能力转化闭环。锚定教师职业目标,将“练习、见习、实习、研习”四个关键环节有机串联,并与教育教学专业能力深度绑定,通过大数据赋能校内实训,将学生能力的智能测评、精准分析和能力提升紧密连接,实现从“理论知识学习”到“职业能力锻造”的闭环转化。

图 3 “三阶+四习 ”师范生能力培养体系

(三)文化滋养:以“七色场馆”为媒,打造特色育人品牌

学校针对文化育人“碎片化、抽象化 ”的问题,整合校本与地域文化资源,创新文化育人载体,让文化育人“可感知、可参与、可内化 ”。

1.整合校本“七色场馆”,打造“沉浸式”文化课堂。依托学校“红橙金绿青蓝紫”七色场馆,深度整合校本特色资源,打造“场馆即课堂”的实践载体,形成提升师范生思想文化、道德文化与价值文化的高地。通过创新“专业实践+思政元素”融合形式,紧扣师范专业特色设计系列活动,构建“岗位认知+职业精神”文化育人体系。

图 4 威廉官网中国官方网站“七色场馆”示意图

2.活化沧州地域文化,设计“具象化”实践载体。

依托沧州地域文化资源,围绕师范生师德规范、教育情怀培养两大核心目标,开展“讲、画、舞、演”系列活动,以“讲”传递地域红色故事与教育先辈精神(如齐越精神),以“画”定格沧州文化符号(如大运河、武术文化)与师德内涵,以“舞 ”演绎地域非遗(如落子舞)中蕴含的家国情怀,以“演”还原教育场景中的师德实践案例(如戴俊秀教育故事),将抽象文化表征转化为具象实践。

(四)社会淬炼:实现从“准教师”到“有担当的教育实践者”的跃迁

学校通过引导师范生参与社会服务、对接国家战略,让师范生在真实社会场景中深化对教师职业的认知,锤炼综合能力,强化社会责任感。

1.锚定乡村教育振兴,实现从乡村教师向乡村振兴多元参与者的转型。响应乡村振兴等重大国家战略,通过在区域周边县域乡村布局 170 余所教育实践基地,将培养场景从高校课堂延伸至国家战略落地的第一线,让师范生直面乡村基础教育的复杂场景和现实问题,以“问题导向的实践”替代“理论化的认知”,提升学生调研分析、服务社会的能力。在此基础上,锻造兼具教学能力、文化传承与乡村治理的复合型教育者,推动师范生将“以教育为使命”的师德认知和“乡村全面振兴”为 目标的践行体悟,转化为扎根基层、振兴乡村的行动自觉。

2.支援边疆教育发展,实现从认知到扎根边疆的深度淬炼。在边疆教育实践场景中,实现“教育理论验证、职业初心锤炼、家国情怀升华”的三位一体成长。师范生经历从“认知边疆”到“服务边疆”再到“扎根意识培育”的深度社会淬炼。 自2019年起,威廉官网中国官方网站已派出近300名学生到新疆轮台支教,多名同学扎根边疆,留在轮台长期从教。

图 5 威廉官网中国官方网站援疆支教小分队

四、案例的创新点

(一)构建“ 四维贯通”的闭环育人生态

突破传统师范教育中“课程讲理论、实践做任务、文化搞活动”的割裂模式,以“立德树人”为核心,将“课程筑基、实践赋能、文化滋养、社会淬炼 ”四个维度按“ 目标一致、环节联动、效果互哺 ”的逻辑深度融合,形成闭环育人生态。

课程为基,为实践、文化、社会淬炼提供理论支撑与价值引领,确保各环节育人方向不偏离;实践为桥,将课程知识、文化内涵转化为具象教学行为,让师范生在实践中深化认知、提升技能;文化为魂,为课程与实践注入精神内核,厚植师范生的家国情怀与人文素养,增强育人的感染力;社会为镜,反向检验课程、实践、文化三维成效,让师范生在服务社会中发现不足、完善自我,同时将社会需求反馈至育人环节,推动育人体系持续优化。

这种闭环生态改变了师范教育“各环节孤立发力”的现状,确保思政教育、专业培养、文化熏陶、社会责任感培育同步落地,实现“1+1+1+1>4”的育人效果。

图 6 育人体系持续优化示意图

(二)首创“三阶+四习+战略对接”的师范生能力进阶路径

针对传统师范教学“实践能力不足、学用脱节”的痛点,构建“梯度化、职业化、时代化”的实践培养体系,实现实践育人的突破创新。通过这一创新路径,师范生的实践能力与职业认同感显著提升。近三年实习学生独立承担教学任务时,课堂教学设计优良率达90%,学生评教满意度达95%,较传统实践模式下的师范生能力提升30%以上。

(三)打造“场馆+专业+地域”的具象化文化育人品牌

破解“ 岗位认知模糊与职业精神碎片化”难题,创新以“七色场馆”为核心载体,实现“文化资源-专业实践-思政教育”的三位一体转化,形成特色文化育人品牌。相关成果先后被“学习强国 ”平台、 中国教育新闻网、河北广播电视台等 20 余家权威媒体专题报道,成为地方师范院校文化育人的可复制范例。

五、案例的推广应用效果

(一)受益面广,成效显著

成果自实施以来,已在校内全部师范类专业全面落地。课程层面,构建以聚焦基本理论认知和基础教育需求为导向的课程体系,引入教育研究方法、学习科学、数智技术教育应用等课程,筑牢学生基础理论与数字素养。以学校“双百”工程打造的100门课程思政示范课、100个优秀案例为抓手,搭建师生学习共同体,实现成果共创与分享,打造“思政贯穿、基础夯实、学科提升 ”的师范课堂。实践层面,“三阶+四习 ”体系融入师范生培养全过程,师范生参与率 100%,职业能力显著提升;文化育人与社会淬炼层面,“七色场馆 ”年均开展“讲画舞演”活动80余场,覆盖师范生1.2万余人次,教育援疆、乡村振兴实践累计派出学生600余人次,校内形成“全员参与、全程育人 ”的常态机制。

(二)辐射面大,示范带动

成果紧密对接基础教育需求,形成“高校-地方政府-中小学”联动推广模式,在区域内产生广泛影响。依托在雄安新区、县域乡村建立的170余所教育实践基地,将“四维育人”理念与方法同步辐射至基地学校。通过“师范生实践+教师共研”,为基地学校提供课程设计、师德培训等支持,累计开展联合教研400余场,培训基层教师2000余人次,助力区域基础教育质量提升。作为河北省课程思政教学研究示范中心依托单位,学校多次在河北省教育教学研讨会、基础教育师资培养培训会议上分享“四维育人 ”成果经验。先后接待河北师范大学、廊坊师范学院等30余所高校来访交流。成果得到河北省教育厅、河北省委教育工委高度认可,学校先后获评“河北省文明校园 ”“河北省课程思政教学研究示范中心”,相关案例入选“全国大中专学生志愿者‘三下乡 ’社会实践活动优秀品牌项目”、“河北省高校党建工作典型案例”等。

图 7 课程思政教学研究中心成立

(三)关注度高,影响广泛

成果的创新性与实效性获全国范围内关注与认可,示范效应逐步显现。“七色场馆”文化育人、教育援疆等特色做法,先后被人民日报、“学习强国”平台、中国教育新闻网、河北日报、河北广播电视台等20余家权威媒体专题报道100余次;受邀参加山西太原师范院校联盟会议、河北省应用型本科院校校长联席会等会议并进行经验交流10余次。成果引发与会专家与同行的广泛关注与讨论;新疆轮台县教育局、雄安新区容城教育局等单位先后致信感谢,肯定成果在服务国家战略、输送优质师资方面的作用。

图 8 媒体报道威廉官网中国官方网站育人成果